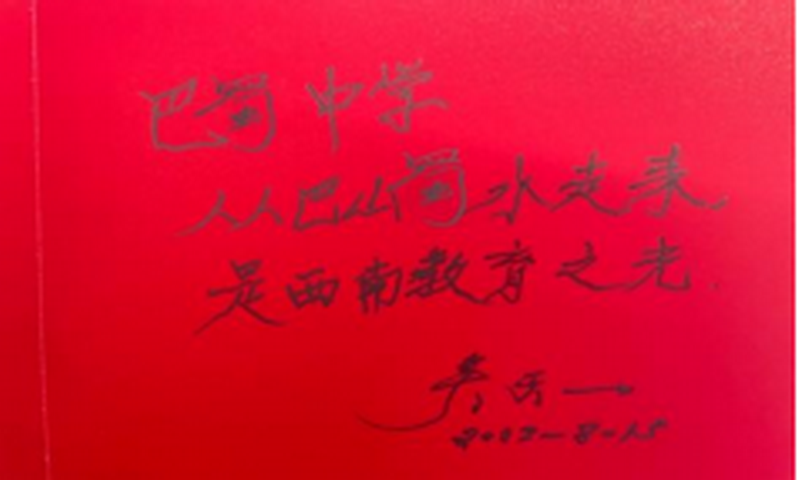

《巴蜀校友说》第五期

日期:2025-11-17 16:58 点击数:1393

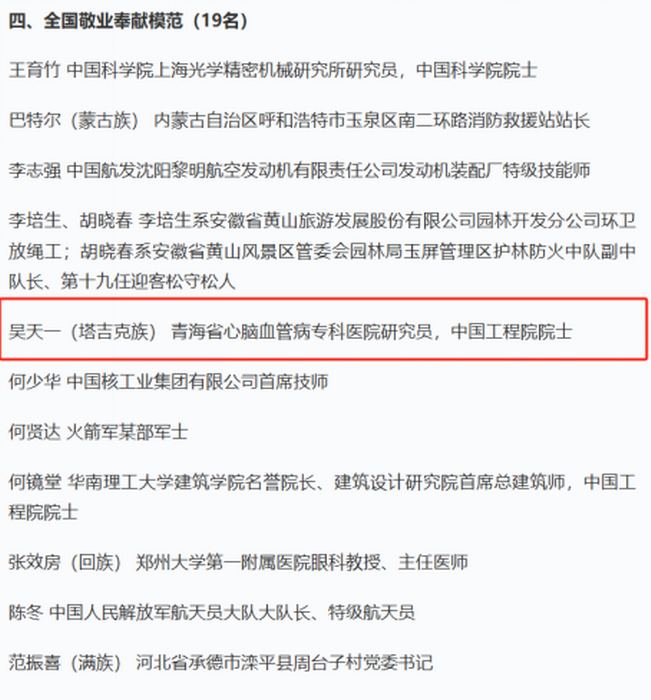

(巴蜀网 胡珊珊)2025年5月,在中央宣传部、中央精神文明建设办公室、全国总工会、共青团中央、全国妇联、中央军委政治工作部联合发布的《第九届全国道德模范名单》中,我校高四班校友吴天一院士凭借其在高原医学领域的卓越贡献和始终如一的敬业精神,荣获“第九届全国敬业奉献模范奖”!

吴天一,巴蜀中学高1952届(高四班1949年—1952年)学子,青海省心脑血管病专科医院原研究员,中国工程院院士,2021年6月荣获习近平总书记亲授“七一勋章”,第九届全国道德模范获得者。

在校时,吴天一院士与张焕乔院士(核物理学家,中国科学院院士,中国原子能科学研究院研究员)是同班同学。

第一排中间为吴天一校友

一、所获荣誉

吴天一是高原医学事业的开拓者,投身高原医学研究50余年,提出高原病防治救治国际标准,开创“藏族适应生理学”研究,诊疗救治藏族群众上万名。青藏铁路建设期间,主持制定一系列高原病防治措施和急救方案,创造了铁路建设工人无一例因高原病致死的奇迹,被称为“生命的保护神”。80多岁高龄仍带着心脏起搏器在海拔4500米以上的高原开展科研工作,荣获“国家科技进步奖特等奖”。

他是我国报道高原肺水肿(1963年)、成人高原心脏病(1965年)、高原红细胞增多症(1979年)的第一人。他是慢性高山病量化诊断国际标准——“青海标准”的提出者。他是玉树地震抢险救灾中年龄最大的人,作为卫生部高原救援组总顾问,成功抢救了36例高原肺水肿患者,并协助卫生部制定“玉树地震高原病防治规范”。他先后获得国际高山医学奖、香港何梁何利奖、中国光华科技奖、国家科技进步特等奖等,先后被授予“全国抗震救灾模范”“全国卫生文明先进工作者”“全国侨界十杰”“玻利维亚高原医学最高荣誉奖”等。

二、校友故事

攀登更高海拔的高原与山脉

高是没有止境的。为了到更高的地方,吴天一身上仅数得清的骨折就有14处,最严重的一次,车从山上翻下去,他左边4根肋骨、肩胛骨都摔断了,髌骨粉碎性骨折,腓骨胫骨也断了。但106天后,他又骑着马出发了。

对于这位研究高原病的中国工程院院士来说,这些山路是他做研究的必经之路。他所在的青海高原医学科学研究所位于西宁,他不熟悉西宁的街道,却知道青海很多县、乡的确切海拔。同事们都知道吴天一有个“毛病”——“到了州上问哪个县海拔最高,到了县上问哪个乡最高,到了乡里问哪个村最高”,几乎没有例外。

爬阿尼玛卿山时,吴天一56岁。他和同事们将腰间的绳索连接在红色登山绳上,贴着陡峭岩壁向前走。他排在队伍的最前端。

那是在20世纪90年代初,中日联合医学学术考察队在阿尼玛卿山开展考察。日本队员在海拔5000米处做了10天实验后,大多出现了明显的高原反应。日方队长酒井秋男告诉吴天一,自己的队伍将集体下撤,而作为中方队长的吴天一决定,带领中方队员向更高海拔攀登。

更高的海拔带来更多的研究成果。如今,全世界都按吴天一和团队提出来的“青海标准”诊断慢性高山病。这是医学领域第一个由中国学者提出并命名的诊断标准。

他在公众中的知名度不够高,但他们长年在缺氧环境中取得的科研成果让很多踏上青藏高原的人受益。吴天一主编的3本高原病科普书籍,成了青藏铁路列车上的常见读物。

可吴天一还想到更高的地方去。今年84岁的他计划再去一趟珠峰,他一直惦念着在那里建个“特高海拔高山医学实验站”。上一次去时,他81岁。

钻研实验与高原医学

除爬山外,吴天一还经常钻进西宁研究所里的高低压氧舱做实验。这个高低压氧舱是中国第一个大型高低压综合氧舱,能将他“送达”海拔四五千米的缺氧环境进行实验,还能救治危重病人。

这个高低压氧舱是吴天一参与设计的,他也是第一个进舱实验的人。他的耳鼓膜在压力变化中多次被击穿。2011年,76岁的吴天一在一个国际合作项目中,坚持和国外同行一起早上七点半进舱,晚上十点半出舱,在一次模拟海拔快速下降时,他的耳鼓膜又被击穿。现在,他的耳鼓膜因为疤痕变厚,需要来访者说话响亮点儿他才能听清。

“我们一辈子跟天打交道的人,应该是要有付出的,才能做出成绩来,这一点没有什么后悔的。”吴天一说。

支援青海建设

1958年,他和妻子响应号召,与山东、河南、安徽等地的大批青年共同支援青海建设。身体强壮的年轻人到海拔3000米以上的地区开垦,出现了心慌、胸闷、头疼等反应。当时人们对高原病缺乏认识,诊断和治疗手段也相对落后,得了高原病的年轻人要么被迫离开青海,要么忍受着疾病的折磨。毕业于中国医科大学的吴天一看到这些,决定开始投身于高原医学研究领域。

1963年和1965年,吴天一在我国首次综述报告了高原肺水肿和成人高原心脏病,他也成为我国首位报告高原红细胞增多症的专家。

20世纪80年代起,研究所开始组建“高原医学远征军”,前往以藏族聚居为主体的高海拔县域,进行以高原心、肺功能为中心的现场研究。由于村子不通公路,队员必须骑马。“曲玛莱(县)骑马来,就是说你得骑马才能来。”吴天一笑称自己的马术不在医术之下。选坐骑时,吴天一总是让大家先挑,并要求把最烈性的马留给自己。

队员们在路上吃尽苦头。有时要经受风雪严寒和缺氧考验,过河时要盯住前面人的后脑勺才不会恐惧。科研队的经验是:一定要在中午前骑马蹚过高山间的河流,否则太阳一晒,冰雪融化,水流湍急,可能把牦牛队冲走。

仪器、发电机、行李由牦牛来驮,吴天一设计了一个仪器架子固定在牦牛背上,以保证设备不会被颠坏。他告诉记者,抗日战争时期加拿大医生白求恩也是这么做的。

到了村里,支开的帐篷变成临时实验室,电机一响,村民都以为是电影放映队来了。“没有见过医生的地方还是很多的。”吴天一说,近20年他都在青藏高原牧区,收集整理了数十万份临床资料。吴天一能讲漂亮的安多藏话,康巴语也能对上几句。

2001年,青藏铁路二期工程开工,吴天一担任工程的高原生理研究组组长,统筹医疗保障工作,实现了这条线路上的14万余名筑路工人无一人因为高原病死亡的目标。

这并不容易。这条修建在“地球第三极”的铁路是世界上海拔最高、线路最长的高原铁路,施工期间,每年有数万工人在海拔4000米至5072米的唐古拉山作业。这里最低气温达零下40多摄氏度,氧气含量只有海平面的一半,人走在工地上,走快一点就会头痛欲裂,需要大口大口喘气。有人回忆,当时连施工用的卡车都需要“吸氧”——司机每天要用氧气瓶对着卡车的空气滤清器喷氧。

“我当时提出来,不能像建青藏公路时那样,用卡车把那个氧气罐拉上去又拉下来,那个不够用的,必须要建制氧站。”吴天一说。在他的建议下,青藏铁路施工沿线,共建起23个制氧站、25个高压舱站以及若干高压袋。在高压氧舱里,“人就相当于到了海平面”。除此之外,吴天一提出了“高压舱、高压袋、高流量吸氧”及“低转、低转、再低转”的“三高三低”医疗体系,同时建立三级医疗机构,平均每10公里设置一个医院。

他甚至考虑到了员工起夜时可能发生的危险。“别小看晚上去厕所,很多人就可能倒在这‘一泡尿’上。”吴天一解释道,“人夜里跑出去上厕所,很可能懒得穿好外套,但外面气温在零下30~40摄氏度,一旦感冒发生高原肺水肿就可能致死。”在他的建议下,青藏铁路使用了带有取暖设备的卫生车在晚上与住宿室对接,在冬天保障工人夜间去厕所不感冒,夏天防止环境污染。

吴天一给医务人员办学习班,教他们怎么在更早阶段识别和判断常见高原病,与死神抢时间。吴天一和课题组的研究成果认为共济失调是高原脑水肿的最早症状,表现为走路摇摇晃晃和一些精神变化。而传统观念中将头痛、呕吐或是昏睡昏迷作为诊断标准极大延误了诊断。

修建青藏铁路可可西里段期间,有个工人在医院门口晃来晃去跨不进医院的门,医生立即识别出了这是吴天一讲过的“共济失调”的症状。病人因此被及时送往海拔更低的格尔木医院及时得到救治。

以身作则,无畏病痛

待在高海拔的地方并不轻松,这对所有人都一样。长年行走在高海拔地区的医学研究者并没有得到自然环境的“特殊照顾”,头疼、心跳加速、心音低等缺氧反应是家常便饭,生活条件也简陋。在海拔5000多米的村子里,整个队伍挤在一个大帐篷里,甚至有队员在夜间睡觉时耳朵里爬进了一只大屎壳郎。

吴天一说,在过去的几十年里,科研队里有人得了慢性高山病,甚至有人因此已经去世了,“但他们做出了事业上的成就”。“我们研究这个,必须首先自己经历缺氧,才能获取缺氧治疗和得到防治缺氧的知识。”

20世纪90年代初那次阿尼玛卿山考察,吴天一带领的中国科研队在登山的同时,也拿自己做实验。在海拔5000米以上区域,他们每上升50米,就对自己的心肺功能和氧气的利用率等进行记录,监测应激状态下人的生理反应。在海拔5620米处,他们建立了特高海拔高山实验室,获得大量高山生理资料。

加上前期准备,吴天一在阿尼玛卿山海拔4660米到5620米区域做了5年高山生理研究。因雪地反射和强紫外线他患上了白内障,不得不进行植入晶体治疗。即便如此,吴天一仍把青藏高原、喜马拉雅山脉称为“人间科学的天堂”。他和队员们开创了“藏族适应生理学”研究领域,首次提出藏族人群在世界高原人群中具有“最佳高原适应性”的论点,为人类低氧适应建立起一个理想的生物学模式。

参与玉树地震救援

2010年4月14日,玉树发生地震的当天,75岁的吴天一立即组织青海省心血管病专科医院医疗队,准备药品和汽车,要奔赴地震现场。省卫生厅的工作人员觉得他年纪大,又是院士,决定不了,就拦下他。吴天一掉头去了省政府大院。“我就说两句话,第一,我是搞高原医学的,我必须去;第二我现在就走,救命如救火。”他拉着领导从办公室的窗户向下望,“这些都是我们医疗队要走的车,我们马上就得走”。

震区平均海拔约4500米,吴天一搞研究的时候去过很多次。救援中,他早上5点起床,夜里11点才回到帐篷。他发现内地来的医疗队在高原工作普遍出现了严重的高原反应,他们要“救援救援者”。“路上的医疗队都撤回去,灾区(医疗队)已经饱和,我们完全有能力完成这次救援任务。”他对北京来的官员说,“内地来的(医疗队)下撤到海拔低的地区,等重伤员运出灾区,到低海拔他们再发挥作用。”玉树救援之后,他立即开始总结高原医疗救援的特殊性和对策。

推高中国高原医学研究成果

从事高原医学研究近50年后,他再一次将中国高原医学研究的成果推到了世界面前。

2004年,世界第六届高原医学与生理学会议在青海省西宁市举行,大会的一项重要议程便是确定慢性高山病的国际诊断标准。此前,来自美国、法国、德国、日本、秘鲁、智利等11个国家的学者都在争夺这一国际标准的制定权。“因为这是一种学术上的地位,也是一种科学上的荣誉。”

会上,吴天一代表中国高原医学专家组发言。他在会上说,“我们这个慢性高山病的诊断标准是最佳标准,把它拿到人群里去检验,看它的患病率、发病率是多少,得出来是非常精确的。”此前的七年,他和团队开展了慢性高原病标准的针对性研究。他们以大量的流行病学、病理生理学、临床学资料为基础,得出慢性高原病的记分量化诊断标准。最终,这份方案被国际高山医学会接纳为国际标准,并命名为“青海标准”,成为全球诊断慢性高山病的依据。

吴天一的研究还在向“特高海拔高山”前进。在他看来,“我们国家这么大的高原,还在不断地发展,还有很多新的任务”。

他关心“一带一路”医学,并认为“很重要”,“因为我们旁边就是中亚,西亚,面对常见的疾病有共同联防和学术交流的义务和责任,我们国家在这方面的科学水平,经验还是比较强的。”

他也想着,川藏铁路即将开工,将有10万修路工人来到川藏高原,卫生保健工作更复杂、更困难。同时,每年1亿人从低海拔地区来到青藏高原参加建设、旅游,或者从事经商、科学活动,还有国防建设,有效解决人们高原的适应问题已成为当务之急。

部分资料来源于中国青年网:

http://people.cctv.com/2020/01/22/ARTINVQomN0tFvxXJaOzoafK200122.shtml